【スタンフォードのあの有名教授が創業者で上場】オンライン学習のCourseraの最大の差別化要因とは?

新着記事をTwitterやLINEでお届けします。以下のURLからご登録ください。

Twitter: https://twitter.com/irnote

LINE: https://line.me/R/ti/p/%40pap3801g

----------------------------

私のYouTubeチャンネルでは、決算読み解き実況中継をしています。おかげさまでYouTubeの方も多くの方にご覧いただいているのですが、特に忙しいビジネスパーソンの方たちから「YouTube動画の内容を知りたいが、動画を見る時間が無い」というお声を多数いただいています。

この記事では、上の動画の内容をスクリーンショット付きで文字起こししてあります。動画を見る時間はないけれど、内容を短時間でおさらいしたいという方に最適です。

ーー(伊佐山真里)皆さんこんにちは。今回は、近くニューヨーク証券取引所に上場するCourseraのS-1資料を、シバタさんと読んでいきたいと思います。

ーーCourseraは、大学の授業をオンラインで受講できる、大学とユーザーとを繋ぐプラットフォームを提供しているサービスです。

ーーこのサービスは、スタンフォード大学の教授によって始められました。

ーーシバタさんもスタンフォード大学とはゆかりがあると思いますが、Courseraという会社について詳しく教えて下さい。

(シバタナオキ)この会社の創業者の何人かは、スタンフォード大学の先生です。始めの頃、いきなり大学での授業がオンラインに出て、とても衝撃的だった記憶があります。

創業者の1人にAndrew Ngという人がいます。僕がスタンフォード大学にいた頃、彼はいわゆるコンピューターサイエンスで機械学習の授業をしていました。

もともと彼は、スタンフォード大学で授業をしながら、「Google Brain」というGoogleの人工知能の組織をかなり初期に立ち上げています。

その後、中国のBaiduという会社に行き、チーフサイエンティストとして働くなど、大学の先生でありながらも産業の橋渡しをしている人でした。

そういった先生のいる超一流のスタンフォード大学の授業が、そのままオンラインに出たので、本当に衝撃を受けました。

以上のような成り立ちがあったということを頭に入れた上で、決算を読んでいきましょう。

今回の決算の印象は?

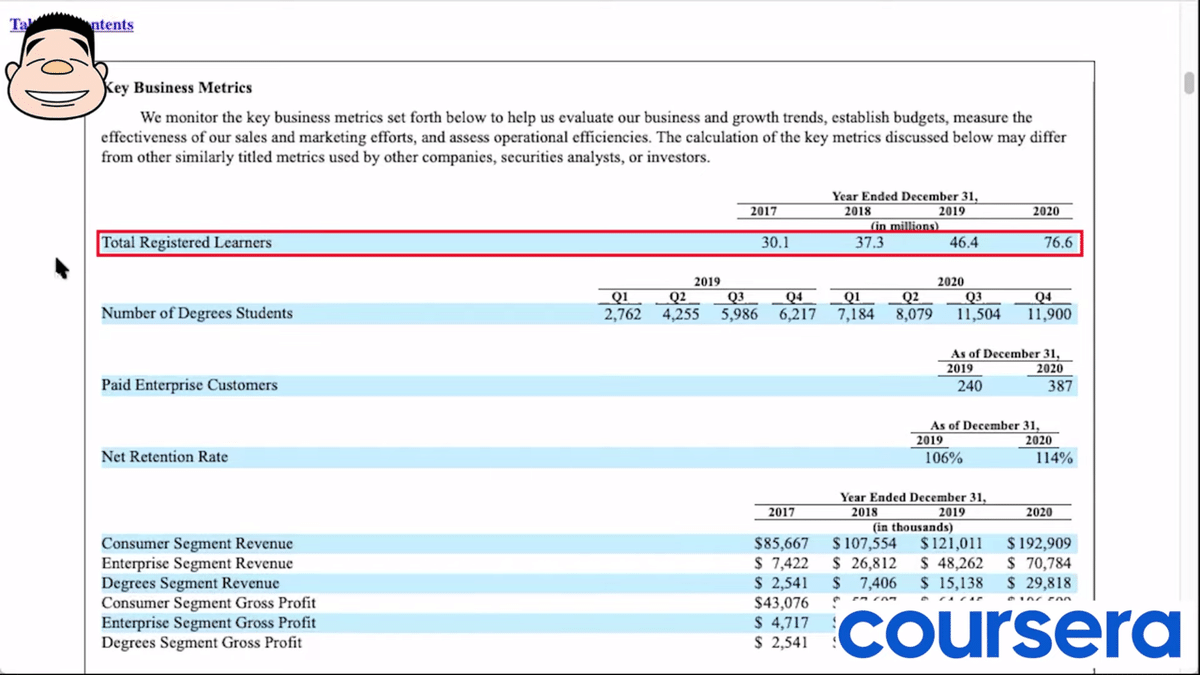

ーー今回の結果を見ていきましょう。まず、ユーザー数が今回7,660万人に達し、前年同期比+65%で伸びています。

ーーまたレベニューは、$293M(約293億円)と大きく伸び、前年同期比+60%という結果になりました。今回はコロナの追い風も受け、成長が加速した1年でした。

ーー事業は、BtoCのConsumer Revenueと、BtoBのEnterprise Revenue、学位の取得が出来るDegrees Revenueの3種類に分かれており、全て順調に伸びていました。

ーーシバタさんの今回の印象はいかがでしたか。

全体的に売上が前年同期比59%と、とても高い伸び率です。赤字なのですが、売上に対して許容できる範囲の赤字という印象でした。

もともとは、Consumer Revenueとして、個人向けに事業を売っていたのですが、その後Enterprise Revenueとして社内教育のようなところにコンテンツを提供し始めました。そして、学位を取れるDegrees Revenue。

この3つを見るとまだDegrees Revenueが小さいのですが、伸び率が高いです。コロナの影響も当然あったと思いますが、やはりオンラインで学位を取れることに魅力を感じる人が多かったのでしょう。

このトレンドは今後しばらく続いていくはずです。今回は、S-1だけを見ると非常に高い伸び率であること、そしてBtoBとBtoCのバランスがよく取れているなという印象でした。

Courseraが北米以外でサービス展開が早いのはなぜ?

ーー今回売上が伸びた要因として、Total Registered Learnersのユーザー数の増加が大きかったと思います。

ーーユーザー数の内訳で面白いなと感じたのは、ユーザー数では80%、売上も51%がアメリカ以外から来ていたことです。

ーーラテンアメリカやヨーロッパ、アジア、アフリカとかなり幅広い地域で既に広がっているのが印象的でした。

ーー他の会社の決算を見ていると、北米を軸にしている会社が多いですが、Courseraが北米以外でサービス展開が早いのはなぜですか。

いくつか要因はありますが、1つは北米の世界最高の教育コンテンツは多くの人からの需要があるからです。

2つ目は、北米の良い大学に行こうとするとものすごいお金がかかります。恐らく今スタンフォードやハーバードの学部に行くと、年間$60K(約600万円)〜$70K(約700万円)ほどかかるでしょう。

日本で言えば、私立の医学部に行くよりも高い金額になります。この2つの事実を考えると、北米の大学に行かずとも教育コンテンツにアクセス出来るのは、勉強したい人たちにとってとても価値のあることです。

そのため、アメリカ以外の地域で伸びているのだと思います。

北米以外の国が成長の鍵になる?

ーーユーザーから見ても結構win-winなサービスですが、今後の伸びしろもアメリカ以外の国が鍵になるのでしょうか。

アメリカでももちろん伸びるはずです。アメリカ人にとってもアメリカの大学の学費は高すぎるので、奨学金の返済が社会問題化しています。

ただ海外からすると、ドルよりも通貨が強い国はあまり無いため、相対的にもっと高く感じるわけです。

アメリカ人にとっての$60K(約600万円)と、メキシコ人やブラジル人にとっての$60K(約600万円)とでは全く価値が違います。

そう考えると、やはり海外の人にとっての魅力はさらに大きなものになるので、このサービスはアメリカはもちろん、それ以外でもっと伸びると思います。

----------------------------

ここから先は、有料コンテンツになります。このノート単品を500円、あるいは、月額1,000円のマガジンをご購入ください。有料マガジンは、1ヶ月あたり4〜8本程度の有料ノートが追加される予定です。

マガジンは初月無料です。月末までに解約すれば費用はかかりません。購読開始した月以降の有料記事が読めるため、月末に購読開始しても不利にはなりません。

有料版をご購入いただくと、以下のコンテンツをご覧いただけます。

・法人向けのサービスを無料で提供するメリットは?

・オンライン学習はFirst Takes Allになる?

・授業を購入する大学にはどんなメリットがある?

・オンライン学習はコロナ後も伸びる?

・今後日本の大学でも同じようなサービスは出来る?

・今後注目していることは?

・まとめ

ここから先は

¥ 500

Amazonギフトカード5,000円分が当たる